1. 17. ~2. 15. 운중화랑

전시 전경

달항아리, 피안의 세계를 담다

18세기 잠시 나타났다 사라졌다고 여겼던 백자대호가 300년이 지나 다시 주목 받는다. 달항아리가 가지는 동 시대성을 의미하는 것일까? 점차 개별화되고 간결한 미를 추구하는 현대인의 라이프 스타일에 이만큼 부합하는 것도 없다. 무채색 흰 빛깔과 살짝 일그러지며 흐르는 자연스러운 선의 만남으로 이루어지는 지극히 미니멀한 조형성은 자신만의 또 다른 이야기를 채우기에 멋진 대상이다. 시선이 닿는 곳마다 그 모양의 변신을 거듭하며 다양한 표정으로 조응하는 것 또한 달항아리가 주는 즐거움이다. 각박하고 들뜬 현실에서 스스로 피안의 세계를 들여다 보게 하는 것은 달항아리가 현대인에게 주는 휴식과 충전이다.

우리 시대의 달항아리가 순수한 감상의 대상으로서 현대미술의 일부로 평가되고 있지만, 오랜 역사를 가지는 달항아리가 그 출발부터 그랬으리라고 보기는 무리일 것이다. 옛 달항아리의 쓰임새에 대해서는 여러 가지 이야기가 있지만 정확히 입증된 것은 없다고 한다. 곡식이나 액체 등을 담아놓거나 꽃이나 식물을 꽂아 두는 용기로 이용되었을 것이고, 이러한 실용성이 달항아리 기능의 중요한 일부였을 것이다.

이러한 쓰임새의 차이가 달항아리의 과거와 현재를 구별 짓는 기준점으로 여겨지기도 한다. 그러나, 아름다운 것을 아름답다고 느끼는 것에 옛사람이나 현대인이 크게 다르지 않을 것이라고 가정한다면, 과거 달항아리도 그 아름다움 자체로 평가되어 순수한 감상의 대상이 되기도 했을 것이다. 오래된 기명절지화에서 아무것도 담기지 않은 순수 백자가 곧잘 보이는 것도 달항아리를 그 아름다움 자체로 감상한 영향이 아닐까? 과거의 달항아리가 어떻게 쓰였건, 적어도 오늘날 우리의 그것은 그 용도나 기능으로 설명될 필요를 남기지 않으며, 우리 현대미술 안에 중요하게 자리 잡고 있는 점은 분명해 보인다.

이 비현실적인 둥근 세상이 만들어 낸 아우라에 비하면 우리가 배워왔던 지식과 가치들은 몹시 무력하다. 우리 안에 내재된 설명되지 않는 어떤 미적 원형들이 시공간을 초월한 즐거움과 평안에 흠뻑 빠지게 한다. 그 어깨 위에 달빛 한 조각이라도 사뿐히 내려앉는 날에는 그 옆에 있는 것으로 인한 행복감을 다른 무엇으로 갈음할 수 있을까? 조형적으로도 극히 아름답지만, 그것이 주는 정서적 안정감과 푸근함은 그 조형미를 넘어선다. 무심히 피어난 흰 꽃송이처럼 우리 삶에 벗이 된다.

「Moon Jar 24-11(WJ#7)」 H49×D50.5cm | White Porcelain with clear glaze | 2024

운명이 된 백자 한 점

운중화랑의 이번 전시는 이동식의 다양한 크기의 달항아리 최근작들을 소개하는 자리였다. 이동식의 월천요月泉窯 오름가마는 장작불이 만들어내는 자연의 시간을 따라 작가의 미감의 원천인 자연스러움을 내뿜는다. 도예 작업의 특성상, 매 순간 닿는 손길이 작품의 중요한 과정이 되어 결과물로 연결된다. 모든 과정에 소홀함 없이 집중해야 한다. 작가는 직접 흙을 수집 하고, 수비하여 자신만의 고집스러운 흙 만들기로 작업을 시작한다. 가마 속에서 일어나는 흙과 불의 변주는 오랜 경험과 시간의 축적으로 어느 정도는 예상 가능하지만, 여전히 기대와 예상을 넘어 늘 새로운 모습으로 탄생된다. 작가가 통제하기 어려운 일정한 우연성이 개입하고, 여기에 이 작업의 묘미가 따른다.

작가는 학업을 마치고 2000년 초 국립중앙박물관 사회교육원에 근무하며 다양한 유물들을 접했다. 이 시기에 겪었던 다양한 경험에서 도예작업에 대한 이해를 깊게 하고 도자기에 관한 안목을 키웠다. 국립고궁박물관 개관 기념 ‘백자 달항아리’ 전시에서 조우한 달항아리 한 점이 그의 운명이 되었다. 무심한 듯 소박하게 놓인 백자 항아리에서 내뿜어진 신비로운 기운에 압도당하며 백자 작업에 대한 강한 열망을 솟구쳤다. 그의 작업이 기존의 분청 작업에서 백자 작업으로 확대되는 전환점이 된다. 이후 작가는 지금까지 이십여 년을 백자 작업을 지속해 왔다.

사진. 작가 제공

<본 사이트에는 일부 내용이 생략되었습니다. 자세한 내용은 월간도예 2025년 3월 호를 참조 바랍니다. 정기구독(온라인 정기구독 포함)하시면 지난호 보기에서 PDF로 전문을 보실 수 있습니다.>

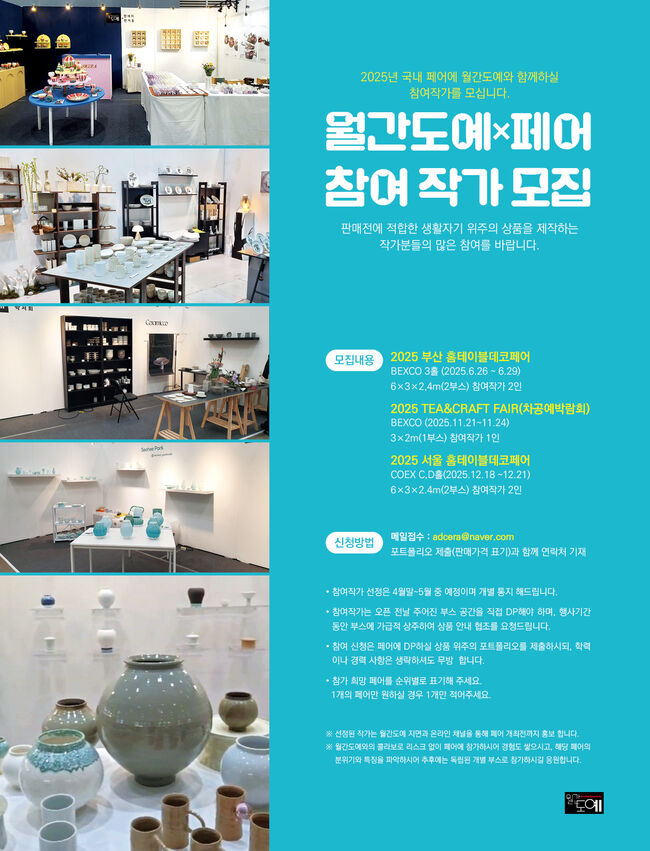

월간도예 x 페어 참여작가 모집_2025.4.1.~5월 중

2025년 국내 페어에 월간도예와 함께하실 참여작가를 모십니다.월간도예 x 페어 참여 작가 모집판매전에 적합한 생활자기 위주의 상품을 제작하는 작가분들의 많은 참여를 바랍니다. 2025부산 홈테이블데코페어_BEXCO 3홀 (2025.6.26 ~ 6.29) 6x3x2.4m(2부스) 참여작가 2인2025 TEA&CRAFT FAIR(차공예박람회)_BEXCO (2025.11.21~11.24) 3x2m(1부스) 참여작가 1인2025서울 ...

월간도예 x 페어 참여작가 모집_2025.4.1.~5월 중

2025년 국내 페어에 월간도예와 함께하실 참여작가를 모십니다.월간도예 x 페어 참여 작가 모집판매전에 적합한 생활자기 위주의 상품을 제작하는 작가분들의 많은 참여를 바랍니다. 2025부산 홈테이블데코페어_BEXCO 3홀 (2025.6.26 ~ 6.29) 6x3x2.4m(2부스) 참여작가 2인2025 TEA&CRAFT FAIR(차공예박람회)_BEXCO (2025.11.21~11.24) 3x2m(1부스) 참여작가 1인2025서울 ...

2025년 도자특화 인재 창업·창직 지원사업 접수_2025.3.18.~4.11.

2025년 도자특화 인재 창업·창직 지원사업 접수_2025.3.18.~4.11.

[특집I] 흙과 시간, 손이 빚어낸 흔적_김덕호 작가 인터뷰

[특집I] 흙과 시간, 손이 빚어낸 흔적_김덕호 작가 인터뷰

이동식의 달항아리_2025.1.17.~2.15.

이동식의 달항아리_2025.1.17.~2.15.

꼼꼼하게 찍은 인화문에 그의 인생이 담긴다_김진규

꼼꼼하게 찍은 인화문에 그의 인생이 담긴다_김진규

목록

목록

꼼꼼하게 찍은 인화문에 그의 인생이 담긴다_김진규

꼼꼼하게 찍은 인화문에 그의 인생이 담긴다_김진규

도예가 한종규 흙으로 구현한 순수 추상

도예가 한종규 흙으로 구현한 순수 추상